クラウド会計とは

プログラムのバージョンアップもユーザーが行う必要があります。

これに対してクラウド会計は、ユーザーのPCではなく、ベンダーのサーバーを仕事場にします。

ユーザーのPCにはプログラムはありません。

仕事に必要なデータはインターネットを通じてベンダーのサーバーにアップロードします。

プログラムのバージョンアップはベンダー側がしてくれます。

PCを使って動画をみる場合に例えると、動画が記録されたメディアを自分のPCで再生して視聴するのが「従来型」、インターネットの動画配信サイトにいってストーリーミングで視聴するのが「クラウド型」です。

同じ動画をみていても、再生されるデータの置き場所や再生するという作業をしている場所が違うのです。

技術的・管理上のメリット

もちろん、データが保存されているベンダー側のサーバーがダメージを受ければ全部パーになってしまうリスクはありますが、しっかりしたベンダーであれば、データーのバックアップやサーバーのフェイル・セーフ(安全措置)はできてますから、まず心配いりません。

管理上のメリットは、常に最新のプログラムが利用できることです。

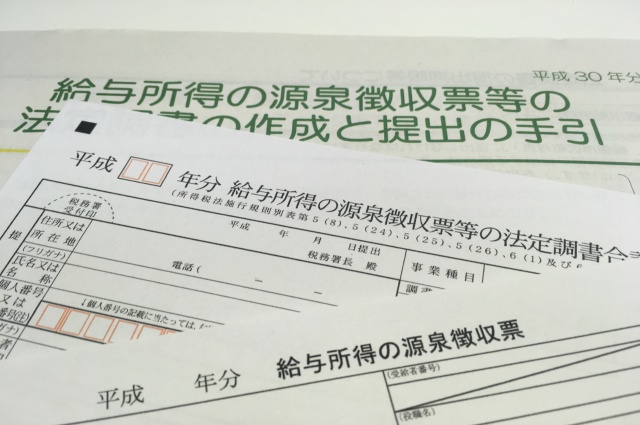

税務申告もハンドルできる会計ソフトの場合、税制改正にあわせてバージョンアップが必要になります。

従来型会計ソフトではユーザーがバージョンアップしない限り改正前のルールで申告額を計算してしまいますから、ユーザーは間違った申告をすることになります。

クラウド会計の場合は毎年の税制改正に合わせてベンダーがプログラムを更新しますから、ユーザーは常に最新の税法に従った申告ができます。

また、PCを買い替えたときにも、データ移管作業なしにすぐ使えるというメリットもあります。

データはすべてベンダーのサーバー上にあって、ユーザーはどのPCからでもブラウザー越しにデータを見に行ける仕組みになっているからです。

何かのはずみに今使っているPCが壊れても、代わりのPCがあればすぐ作業を再開できるのです。

デメリットは?

コスト面でどちらが有利かはわかりません。

つぎに、パフォーマンスはインターネット環境に依存します。

ブロードバンド回線は必須です。

ベンダーによってはサーバーにアクセスが集中すると処理スピードが極端に落ちることもあるようです。

従来型でサクサク動いていたのに、クラウド会計にしたらノロノロということがあるかもしれません。

ヤマグチは会計freeeとMFクラウド会計を併用していますが、どちらもストレスなく使えます。

ちなみに、通信環境は光インターネット(さっき実測したところ、下り約90Mbps/上り約95Mbps)です。

ハードウェアのスペック(Windows10+Intel Core i5+8Gメモリー)が貢献している部分もあるのかもしれません。

インターネットバンキングとの連動で威力を発揮

銀行に行って、通帳記入して、持ち帰った通帳をみながらPCに入力、もれがないかデータと通帳を突き合わせてチェックする・・・といった作業はなくなります。

クレジットカードと連動させるとさらに便利

使えば使うほど学習するから楽になる

違っていれば人間が勘定科目を指定します。

毎月決まった額を決まった相手先に支払うような取引はすぐ覚えます。

スキャナーを使えばレシート・領収書等の証憑(しょうひょう)をクラウド会計に取り込むことができます。

取り込んだ証憑をクラウド会計に「読ませる」と、インターネットバンキングとの連動と同様にAIが取引日、勘定科目、金額などを推測表示します。

証憑のフォーマットによってはかなりの高精度で推測できることもあれば、まったく大外れ(金額すら読み取れない)こともあります。

これも学習の機会と期間によって精度が上がってくると思います。

どの項目を優先して推測させるか、指定した項目が完全一致するまで推測させないなど、AIを働かせるルールも決められます。

私の経験では、2~3か月くらい使い続けると学習効果が如実にあらわれ、「AIやるな!」という感じがしました。

レシートと仕訳のひもつけも一目瞭然

スマホがあるとさらに便利

電車で移動中、家のソファでまったりしながら、布団にはいったものの寝付けないときなど、ちょっとしたスキマ時間で、AIが推測したデータをスマホからチェックして登録できます。

レシートをスマホで撮影すれば、スキャナーなしでも証憑を取り込めます。

自分が忘れてもクラウド会計は覚えていますから、処理もれ、精算もれをなくせます。

打ち合わせが終わって事務所へ戻る電車の中で仕訳登録まで済ませます。

クラウド会計の便利さをお伝えできたでしょうか?

ここまでお話したのは経理業務の効率化というメリットです。

次回は、効率化することで生まれる付加価値についてお話したいと思います。