今日のテーマは以前ブログでお話しした「税効果会計」に関係します。

税効果会計の話しをするときによくでてくる「実効税率」、これって普通の税率とどこが違うのでしょう…

ぐーるぐる回ります。

申告書上の税率

一般的な法人の所得には、法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税(所得割)、地方法人特別税が課税されます。

例えば、期末資本金1億円以下の法人の適用される税率は以下のようになっています。

事業年度は平成30年4月1日から平成31年3月31日、課税所得は税引前当期利益と同じ10,000、納税地は東京23区内と仮定し、中小法人の軽減税率は無視しています。

| 課税標準 | 税率 | 税額 | ||

| 法人税 | 所得金額 | 10,000 | 23.2% | 2,320 |

| 地方法人税 | 法人税額 | 2,320 | 4.4% | 102 |

| 法人住民税 | 法人税額 | 2,320 | 16.3% | 378 |

| 法人事業税(所得割) | 所得金額 | 10,000 | 7.18% | 718 |

| 地方法人特別税 | 事業税額(標準税率) | 670 | 43.2% | 289 |

| 合計 | 税引前当期純利益 | 10,000 | 38.07% | 3,807 |

税引前当期純利益10,000に対する税負担が3,807ですから、単純合算税率は38.07%になります。

これらの所得に対する税金は損益計算書上は「法人税、住民税及び事業税」として税引前当期純利益の下に表示されます。

ここまでは違和感ないと思います。

事業税の損金算入

しかし、これらの税金の中で法人事業税と地方法人税は「異端児」です。

地方法人税は、もともとの法人事業税の一部を地方税から国税に鞍替えしたものなので、実質的に事業税の一部とみていいでしょう。

これら二つの税金(以下「事業税等」といいます。)は支払った事業年度の所得の計算上「損金」になるのです。

法人税、地方法人税、法人住民税は「損金」になることはありません。

所得に対する税金を計算する際に、その課税標準である所得からその税額自体を引いてしまうことは論理的にもおかしいことですし、計算がループしてしまいます。

ということで、所得に対する税金を損金算入するとおかしなことになってしまいそうです。

それにもかかわらず、なぜ税法は事業税等だけの損金算入を認めるのでしょうか?

その理由はその課税根拠にあるようです。

事業税等は「事業」に対する租税

事業税等は法人税・住民税と異なり「事業」に対して課せられる税金です。

法人が利用する社会インフラや行政サービスの対価として応益負担を求めることが課税根拠とされます。

したがって、法人が受けている利益の大きさを最も適切に示しうる数値や金額を課税標準にするのがベストといえます。

現に、電気・ガス供給業や保険業を営む法人については、収入金額を課税標準とする「収入割」が課されていますし、大法人(資本金1億円超)については「付加価値割」と「資本割」という事業税も課されています(外形標準事業税)。

事業税の「所得割」の課税標準は所得の額ですが、これは事業規模を計る指標のひとつとして所得の大きさに着目しているにすぎず、最初から所得に課税する「法人税」「法人住民税」とは性格が違うということです。

この性格の違いを強調するなら、所得割も外形標準事業税と同様に一般管理費(租税公課)として税引前当期純利益より上で費用として控除すべきでしょうが、わが国の会計慣行では「法人税、住民税及び事業税」として税引前当期純利益の下に表示することになっています(平成29年3月16日 企業会計基準委員会 企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」第9項)。

実効税率

この事業税の損金性を考慮すると、事業税を支払った事業年度の税負担は次のようになります。

事業税の支払い以外の項目は前例と同じと仮定します。

| 課税標準 | 税率 | 税額 | ||

| 法人税 | 所得金額 | 10,000 – 718 – 289 = 8,993 | 23.2% | 2,086 |

| 地方法人税 | 法人税額 | 2,086 | 4.4% | 92 |

| 法人住民税 | 法人税額 | 2,086 | 16.3% | 340 |

| 法人事業税(所得割) | 所得金額 | 8,993 | 7.18% | 646 |

| 地方法人特別税 | 事業税額(標準税率) | 603 | 43.2% | 260 |

| 合計 | 税引前当期純利益 | 10,000 | 34.23% | 3,424 |

同じ要領で次の事業年度も税負担を計算すると…

| 課税標準 | 税率 | 税額 | ||

| 法人税 | 所得金額 | 10,000 – 646 – 260 = 9,094 | 23.2% | 2,110 |

| 地方法人税 | 法人税額 | 2,110 | 4.4% | 93 |

| 法人住民税 | 法人税額 | 2,110 | 16.3% | 344 |

| 法人事業税(所得割) | 所得金額 | 9,094 | 7.18% | 653 |

| 地方法人特別税 | 事業税額(標準税率) | 609 | 43.2% | 263 |

| 合計 | 税引前当期純利益 | 10,000 | 34.63% | 3,463 |

もう一回…

| 課税標準 | 税率 | 税額 | ||

| 法人税 | 所得金額 | 10,000 – 653 – 263 = 9,084 | 23.2% | 2,107 |

| 地方法人税 | 法人税額 | 2,107 | 4.4% | 93 |

| 法人住民税 | 法人税額 | 2,107 | 16.3% | 343 |

| 法人事業税(所得割) | 所得金額 | 9,084 | 7.18% | 652 |

| 地方法人特別税 | 事業税額(標準税率) | 609 | 43.2% | 263 |

| 合計 | 税引前当期純利益 | 10,000 | 34.58% | 3,458 |

さらにもう一回…

| 課税標準 | 税率 | 税額 | ||

| 法人税 | 所得金額 | 10,000 – 652 – 263 = 9,085 | 23.2% | 2,108 |

| 地方法人税 | 法人税額 | 2,108 | 4.4% | 93 |

| 法人住民税 | 法人税額 | 2,108 | 16.3% | 344 |

| 法人事業税(所得割) | 所得金額 | 9,085 | 7.18% | 652 |

| 地方法人特別税 | 事業税額(標準税率) | 609 | 43.2% | 263 |

| 合計 | 税引前当期純利益 | 10,000 | 34.60% | 3,460 |

これ以降何度計算を繰り返しても、税負担合計は3,460に収斂します。

このように、事業税を損金算入できる効果を考慮して長い目でみていくと、10,000の税引前当期純利益に対する税負担は38.07%ではなく実質的に34.6%になることがわかります。

この実質的な税率のことを「実効税率」と呼んでいます。

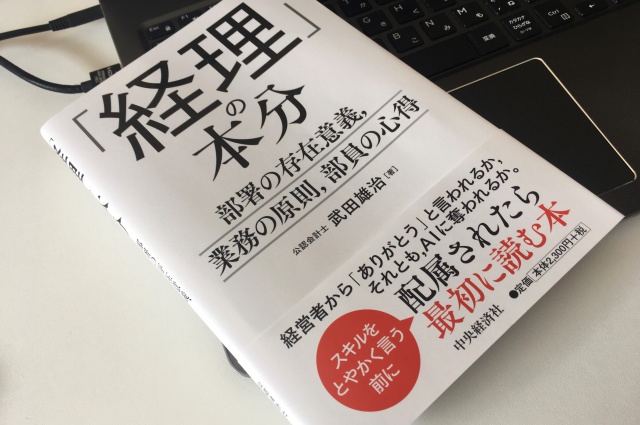

税効果会計には「実効税率」

税効果会計は「利益」と「所得」の差異項目がどれだけ将来の課税所得に影響を与えるか、ひいては税負担に影響するかを見せる会計上の技法です。

言い換えると、当期の「法人税、住民税及び事業税等」のうち将来の事業年度に影響する部分と、将来の「法人税、住民税及び事業税等」のうちを当期に影響する部分を「法人税等調整額」として配分する技法です。

税額の配分は長期にわたることもあるので、配分額を計算する際には、単年度の申告書上の税率よりも、複数年先まで見越した「実効税率」を適用したほうが合理的といえます。

よって、税制改正で税率が変更になるたびに実効税率を見直す必要に迫られます。

法人税等の税率の引き下げと聞くと普通の人は喜びますが、税効果会計を知っている人は一概には喜べません。

なぜなら、実効税率が低下すると、将来の税金費用に配分する見込みで資産計上した「繰延税金資産」が目減りして予定よりも早く費用化(償却)する必要があるからです。

逆に、将来支払う予定の税金を先に費用を認識している場合は、支払いの見積額(繰延税金負債)が減りますので、過去に認識した税金費用の戻し入れ(利益)を計上することになります。

減税で泣くか笑うかは、どれだけ繰延税金資産・負債を抱えているかによります。

***

「法人税、住民税及び事業税等」はその事業年度分の納税額の見積額を意味します。

一方、「法人税等調整額」は納税額を複数の事業年度に配分しているだけなので、うまくいけば複数年通算の結果ゼロサムになるものです。

が、そううまくいかないのが現実です。