会社の目的

先日、公営ギャンブルで生計を立てている方から法人成りのご相談を受けました。

情報提供などではなく、レースに賭ける行為そのものを会社の事業にできないかというご相談でした。

結果的には、会社法上はともかく、税務上はうまくいきそうにないと率直に申し上げました。

何が問題なのでしょう。会社の目的と絡めて私なりの考え方をまとめてみました。

Table of Contents

会社法上の問題

まずは、基本の確認です。

会社とは法人の一種です。

法人とは人為的に目的をもって法律に基づいて組織されるという点で、目的なく自然に生まれる人間とは全く異なる存在です。

株式会社は「株主」という自然人が、合同・合名・合資会社といった持分会社は「社員」と呼ばれる出資者・経営者(こちらも自然人)が集まって組織された団体です。

このように自然人が集まって組織された団体を「社団」といいます。

「会社」は会社法にもとづいて組織され、株主・社員から離れた独立の「人格」を与えられた特別な社団の呼び名です。

このように法律によって与えられる「人格」を「法人格」といいます。

目的あってこその法人格

法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負います(民法34条)。

つまり、目的の範囲内という条件付きで法人格が認められるということです。

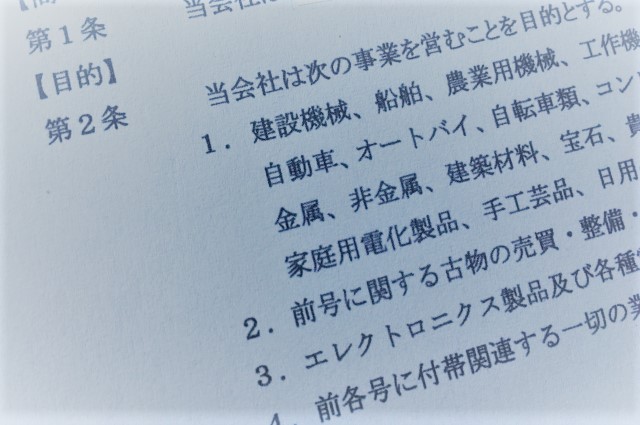

会社の場合、その成り立ちの基本ルールとして、設立時に定款を作成し(会社法26条1項、575条1項)、そこで会社の目的を記載することになっています(会社法27条1号、576条1項1号)。

会社の目的は、営利性(営利事業であること)と適法性(違法な事業でないこと)を満たすことが当然と考えられていますので、仮に営利性・適法性のいずれかを欠く目的で会社を設立した場合は、会社設立自体が無効(会社法828条1項1号)になると考えられます。

定款中の目的においては、営利性と適法性をあえて掲げる必要はありませんが、会社の事業内容を客観的、正確に確定できる程度に明確・具体的に記載する必要があります。

会社の目的の範囲

会社の目的は、定款に明示された目的自体に限局されるのではなく、その目的を遂行する上に直接又は間接に必要な行為も含まれると会社法上は解されています(最判昭45・6・24八幡製鉄政治献金事件)。

例えば、不動産その他の財産の保存、運用、利殖を計ることを目的とする会社が、その所有する土地、建物を売却する行為も、会社の目的のために必要な行為にあたると考えられています(最判昭27・2・15民集6・2・77)。

目的外行為の効果

では、会社の目的から逸脱した行為の法律上の効果はどうなるのでしょう?

本来は無効です(民法34条)。ただし、判例は会社の目的を広くとらえる傾向にありますから、直ちに無効になるケースは現実的には少ないと考えられています。

裁判所が無効だと認めるのは、会社の行為が目的に反することが明白な場合に限られると思われます。

また、たとえ定款違反があったとしても、それを理由に会社側が無効を主張すると取引の相手方に不測の損害を与えることになります。しかがって、目的外行為の無効を主張できるのは行為の相手側に限られると考えられています。

目的の範囲内でも問題になることも

では、会社名義で行われた行為が常に認められるかというと、そうでもありません。

判例(最判昭44・2・27民集23・2・511)は、法人格が全くの形骸にすぎない場合、又はそれが法律の適用を回避するために濫用されるような場合にまで法人格を認めることは、「法人格なるものの本来の目的に照らして許すべきではなく、法人格を否認される場合が生じる」という考え方を示しています。

また、この判例は「株式会社形態がいわばわら人形にすぎず、その実質が全く個人企業と認められるような場合には、これと取引する相手方は、会社名義でなされた取引であっても、会社という法人格を否認して、その取引を会社の背後者である個人の計算と認めてその責任を追及することができる」とも判示しています。

税務上の問題

租税法律主義のもとでは、真実に存在する法律関係から離れて課税を行うことは許されません。したがって、会社法の解釈から離れて税務上独自の理論で法人格を否認することは許されません。

実質課税の原則

もっとも、法人格否認の法理を用いることなく「実質課税の原則」という基準で課税できるよう、独自の規定を置いている税法もありますから注意が必要です。

例えば、所得税法、法人税法、消費税法には以下のような規定が設けられています。

(所得税法12条 実質所得者課税の原則)

資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。

(法人税法11条 実質所得者課税の原則)

資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。

(消費税法13条 資産の譲渡等又は特定仕入れを行つた者の実質判定)

法律上資産の譲渡等を行つたとみられる者が単なる名義人であつて、その資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該資産の譲渡等は、当該対価を享受する者が行つたものとして、この法律の規定を適用する。

2 法律上特定仕入れを行つたとみられる者が単なる名義人であつて、その特定仕入れに係る対価の支払をせず、その者以外の者がその特定仕入れに係る対価を支払うべき者である場合には、当該特定仕入れは、当該対価を支払うべき者が行つたものとして、この法律の規定を適用する。

会社が役員やその親族等のために取引をした場合は、たとえその取引が会社の目的の範囲内にあっても、「実質課税の原則」によって個人の取引として個人に所得税を課税することもできます。

また、個人の属人的な才能や知見に基づく事業(例:画家、漫画家、作曲家などの創作活動、スポーツ活動、芸能活動)は会社の目的に掲げられていても、実質課税の原則によって個人の事業だと認定されることも考えられます。

特に、個人事業者が法人成りした場合は、取引の実質的な主体が会社なのか、個人なのか問題になりそうです。結局のところ、会社の目的は会社として組織的・継続的に行うことができる事業に限られ、せっかく手間とコストをかけて法人成りしても、個人として課税されてしまうこともありえます。

法人成りをお考えの際には、会社の目的も含めてご自分の事業が法人成りに馴染むか検討されることをおすすめします。

同族会社の行為計算の否認

「同族会社の行為計算の否認」は法人格否認の法理とは違ったロジックで会社の行為を否認する所得税法・法人税法上のルールです。

法人成りしてできた会社は大抵「同族会社」になります。

会社の目的の範囲内で会社名義でなされた取引であっても、税務調査でこのルールを適用して個人の取引だと認定されることもありえます。

詳細は、先日のブログ「租税回避と行為計算の否認」をご参照ください。

***

会社定款中の目的は、法人名義の銀行口座を開設する際に銀行がチェックする項目でもあります。

自然人も法人も、目的がはっきりしていると周りの人の理解を得やすいものです。

私も明確かつ具体的な人格をもった人でありたいと思っています。難しいですけど。